外注を活用して業務を進めるとき、最も大きな課題のひとつが「成果をどう測るか」という点です。依頼した側と受ける側の間で期待値がずれると、「思ったような効果が得られない」「なぜ成果が出ていないのか分からない」といった不満やトラブルが起きがちです。これを防ぐために必要なのが、成果を明確な数値で表し、両者で共通認識を持つことです。

例えば「売上を増やしたい」という漠然としたゴールだけでは、外注先がどのように動けばよいのか判断しづらくなります。一方で、「問い合わせ件数を3か月で20%増やす」「広告のクリック率を1.5%以上に改善する」といった具体的な数値を示せば、目標が共有され、進捗も客観的に確認できるようになります。数値は単なる目安ではなく、成果を可視化し、改善の指針を示すための重要な指標なのです。

本記事では、外注に依頼する際に必ず伝えるべき数値指標や、その設計方法、契約に盛り込む際の注意点などを詳しく解説します。さらに、あいみつ相談室のサービスを例に、実際に使えるKPI設計の考え方も紹介します。初めて外注を検討している方や、過去に外注で成果が見えにくかったと感じている方にとって、実践的に役立つ内容となるはずです。

この記事を読み終える頃には、外注の成果を数値で管理できる仕組みをイメージでき、安心して外注を進められるようになるでしょう。

なぜ「数値で伝える」ことが外注成功の鍵なのか

外注を依頼する際に、依頼内容を「ざっくりとした表現」で伝えてしまうケースは少なくありません。例えば「アクセスを増やしてほしい」「もっと成果が出るようにしたい」といった依頼です。しかし、このような抽象的な指示では、外注先がどのような行動を取ればよいのか判断しづらく、依頼側が期待する成果と実際のアウトプットに大きなずれが生まれます。

そこで重要になるのが「数値による目標設定」です。成果を数値で表すことで、次のようなメリットが得られます。

- 期待値の明確化:依頼側と外注側が同じ基準を共有できるため、ゴールがぶれにくくなります。

- 進捗管理が容易になる:定期的なレポートや打ち合わせで、達成度を客観的に測ることができます。

- 改善ポイントが明確になる:数値をもとに分析すれば、どこを改善すべきかが具体的に見えてきます。

- 契約条件に反映しやすい:成果報酬型や目標達成連動の契約設計にも応用でき、公平性を高められます。

数値を用いた目標設定は、単に「計測しやすいから」という理由だけではありません。外注先にとっても「どのような成果を出せば評価されるのか」が明確になるため、モチベーションや責任感が高まり、より効率的な業務遂行につながります。

逆に言えば、数値が曖昧なまま外注を進めると、後々「成果が出ていないのでは?」という不信感や、「依頼内容と違う」というトラブルにつながりかねません。外注を成功させる第一歩は、双方が納得できる数値を基準に置くことなのです。

外注に伝えるべき成果指標(KPI・KGI)の体系

外注を成功させるためには、成果を評価するための「指標」を正しく理解し、共有することが欠かせません。その代表例が KGI(重要目標達成指標)と KPI(重要業績評価指標)です。これらは混同されやすいですが、役割が大きく異なるため、外注先に伝える際には区別して設定する必要があります。

KGIとは何か

KGIは、最終的なゴールを数値化した指標です。例えば「半年で売上を30%アップさせる」「年間で新規顧客を500件獲得する」といったものが該当します。外注を活用する目的そのものを表すため、最終的な評価基準になります。

KPIとは何か

KPIは、KGIを達成するために必要な中間的な数値指標です。例えば「月間の問い合わせ件数を20件増やす」「オーガニック検索流入を3か月で25%増加させる」といったように、具体的で日常的に追跡できる数値を設定します。KPIを細かく設定しておくことで、目標に近づいているのかを段階的に確認できるのです。

KGIとKPIの違いと関係性

- KGI=最終ゴール(目的地)

- KPI=ゴールに到達するための道しるべ(プロセス指標)

このように整理すると分かりやすいでしょう。KPIは「小さな目標の積み重ね」であり、それらが達成されることで最終的にKGIに到達します。

OKRという考え方

最近では、KPIやKGIと並んで OKR(Objectives and Key Results)を導入する企業も増えています。これは「目標(Objective)」と、それを支える「主要な成果指標(Key Results)」を組み合わせた手法です。OKRは柔軟性が高く、短期的なチャレンジや改善プロジェクトにも適しています。外注においても「3か月で達成したいチャレンジングな目標」を明示することで、単なる作業依頼ではなく、共に成果を追うパートナーシップが築けます。

外注に伝える際のポイント

- KGIは「最終的にどうなりたいか」を1つに絞って伝える

- KPIは「そのために必要な中間目標」を具体的な数値で複数用意する

- 短期施策にはOKRを組み合わせて、柔軟に評価する

こうした体系を整理して共有することで、外注先との間に明確な共通認識が生まれ、成果がブレるリスクを減らすことができます。

外注成果を測る具体的な数値(指標)一覧

外注の効果を確認するためには、「どの数値で成果を判断するのか」を明確にしておく必要があります。ここでは、外注業務でよく使われる代表的な指標をカテゴリごとに整理します。依頼内容や業務の性質によって、どの指標を重視するかは異なるため、自社の目的に合わせて選ぶことが重要です。

集客に関する指標

外注を通じて集客力を高めたい場合は、ユーザーの訪問状況を示す数値を用います。

- 訪問者数(UU:ユニークユーザー数):実際にサイトへ訪れた人数。

- セッション数:アクセス回数を示し、再訪も含めた利用状況を把握できる。

- PV数(ページビュー数):どの程度コンテンツが読まれているかを示す。

- オーガニック流入数:検索エンジンからの訪問者数。SEO対策の成果を確認する指標。

ユーザー行動に関する指標

集客だけでなく、訪れたユーザーがどう行動したかを示す数値も大切です。

- 直帰率:訪問後に1ページだけ見て離脱した割合。改善の余地を示す。

- 平均滞在時間:コンテンツがしっかり読まれているかを測定。

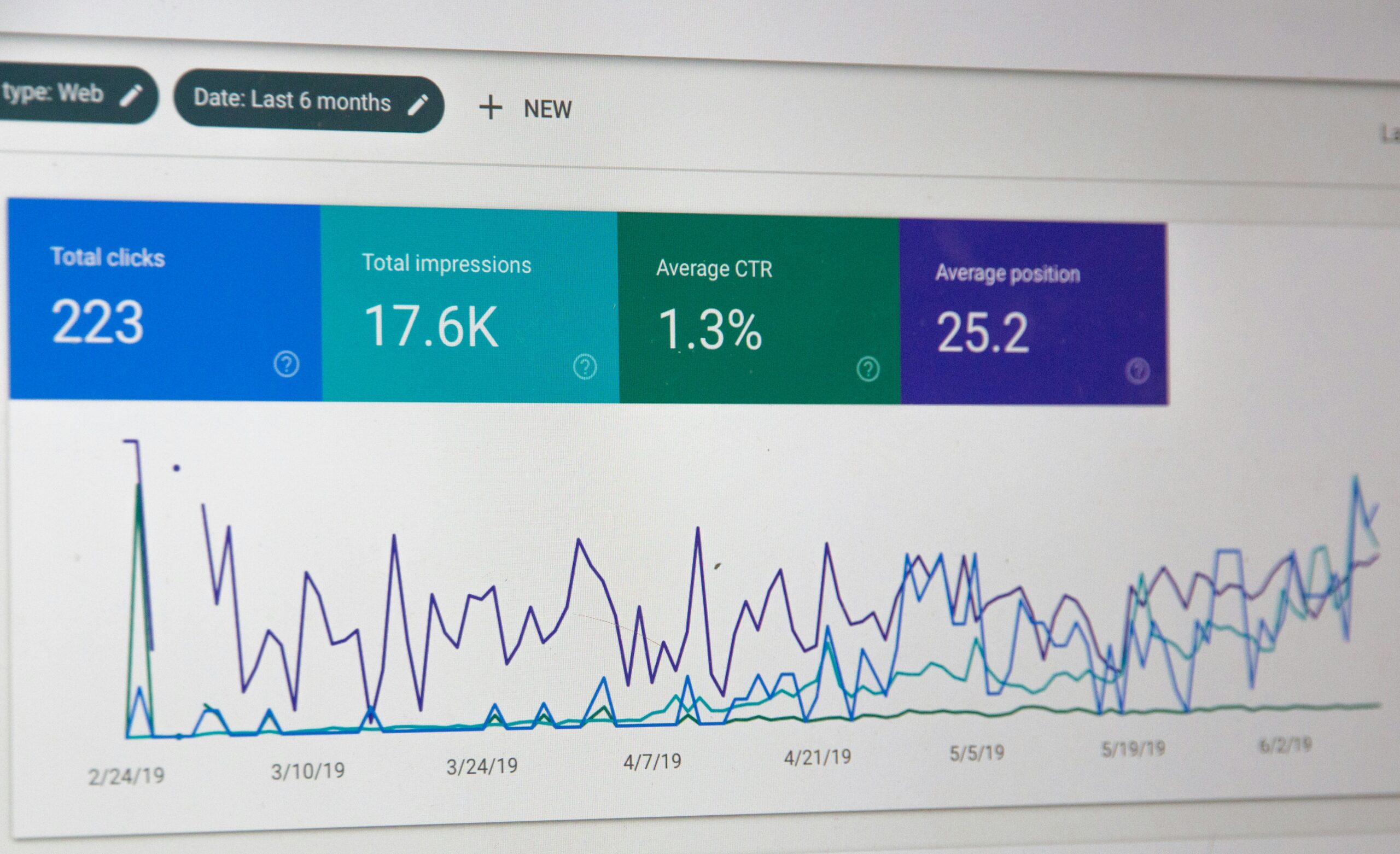

- CTR(クリック率):広告やリンクがどれだけクリックされたかを表す。

コンバージョン関連の指標

ビジネス成果と直結する数値です。

- CV(コンバージョン数):問い合わせ、資料請求、購入など成果件数。

- CVR(コンバージョン率):訪問者のうち成果につながった割合。

- CPA(顧客獲得単価):1件の成果を得るのにかかったコスト。

- CPO(注文獲得単価):商品購入や契約獲得のコスト効率を確認する指標。

顧客維持・長期成果の指標

単発の成果だけでなく、顧客との継続的な関係も外注の効果を測るうえで重要です。

- LTV(顧客生涯価値):1人の顧客が長期的にもたらす利益の総額。

- リピート率:購入や契約の継続割合。

- 継続率:サービス利用や契約更新が続く割合。

効率性やコストに関する指標

費用対効果を見極めるための数値です。

- ROI(投資利益率):投資した費用に対してどれだけ利益が得られたか。

- ROAS(広告費用対効果):広告費に対してどの程度の売上を生んだか。

- 利益率:コストを差し引いた利益の割合。

品質や運用に関する指標

成果だけでなく、外注業務のプロセスや品質を評価する数値も有効です。

- 納期遵守率:予定通りに納品された割合。

- 修正回数:成果物に対する修正の多さ。

- 品質評価スコア:社内評価やユーザー満足度を数値化したもの。

これらの指標は一度にすべてを追う必要はありません。目的に合った数値を優先して設定し、外注先と合意形成しておくことが成果管理の第一歩です。

あいみつ相談室で使える指標設計の考え方

外注の成果を正しく測るためには、単に数値を設定するだけではなく、業務内容やサービスの特性に合わせて「適切な指標」を選ぶことが重要です。あいみつ相談室では、WebマーケティングやSEO支援、コンテンツ制作など幅広い領域で支援を行っていますが、それぞれの業務には成果を表すのに適した数値があります。ここではサービスごとに有効な指標の考え方を整理します。

SEO支援・集客対策における指標

SEO外注の目的は「検索エンジンからの集客を安定的に増やす」ことです。そのため、次のような指標がよく使われます。

- オーガニック流入数:検索経由での訪問者数を増やせているか。

- 検索順位の推移:主要キーワードがどの位置にあるか。

- 問い合わせや資料請求数:集客が最終的な成果につながっているか。

SEOは成果が出るまでに時間がかかるため、短期の指標(検索順位、流入数)と長期の指標(問い合わせ件数、売上増加)を組み合わせて管理するのが効果的です。

コンテンツ制作・記事外注における指標

記事作成やブログ運営を外注する場合、単に「納品本数」だけでは成果は測れません。以下の指標を取り入れると、成果が可視化しやすくなります。

- PV数や読了率:コンテンツが実際に読まれているか。

- 滞在時間:読者が記事をしっかりと理解しているか。

- 内部リンク誘導数:記事から別のページへの移動が生まれているか。

- シェア数や被リンク獲得数:拡散や評価につながっているか。

単純に記事の量だけを見るのではなく、質的な成果を数値で示すことが重要です。

コンサルティング・改善支援における指標

コンサルティングや改善提案の外注は「直接売上を上げる」よりも「仕組みを整える」ことが目的になることも多いです。この場合は次のような指標が適しています。

- 改善提案数:外注先からの提案がどのくらい出ているか。

- 改善実施率:提案がどれだけ実行に移されているか。

- 業務効率化率:作業時間削減や工数削減の効果。

- コスト削減額:無駄な費用がどの程度減ったか。

数字として表すのが難しい領域でも、「どの程度改善できたか」を測る工夫をすると、外注の価値が明確になります。

中小・地域企業向けの数値設計

小規模事業者や地域ビジネスの場合、大企業のような大きな数値を目標にするのは現実的ではありません。そのため、まずは「達成可能で、成長につながる小さな数値」を設定するのがおすすめです。

- 例:3か月で問い合わせ件数を5件増やす

- 例:半年でリピート率を10%改善する

あいみつ相談室では、規模や業界に合わせて無理のない数値目標を提示し、少しずつステップアップしていく設計を大切にしています。

このように、外注の種類や目的に応じて適切な指標を選び出し、段階的に成長を描くことが、成果を最大化するための基本的な考え方です。

外注契約時に盛り込むべき数値要件と注意点

外注を成功させるためには、契約の段階で「成果をどの数値で評価するか」を明確にしておくことが重要です。数値が曖昧なままでは、成果の認識に差が生まれ、トラブルや不満につながりやすくなります。ここでは、契約書や発注仕様書に盛り込むべき代表的な数値要件と注意点を整理します。

成果報酬型と固定報酬型の違いを理解する

契約形態によって数値の扱い方は異なります。

- 成果報酬型:事前に定めた数値目標を達成した場合に報酬が発生する方式。例:検索順位が10位以内に入る、問い合わせ数が月10件以上になるなど。メリットはリスクを抑えられる点ですが、外注側が目標達成だけを優先し、長期的な成果を軽視するリスクもあります。

- 固定報酬型:毎月一定額を支払う方式。その代わり、成果を定期的に数値で評価し、改善を求める仕組みを作る必要があります。

どちらの場合も、「何をもって成果とするのか」を事前に定義しておくことが不可欠です。

マイルストーンと進捗管理を組み込む

いきなり大きな成果を数値で求めるのではなく、段階的な目標を設定することで進捗を確認しやすくなります。

- 例:3か月目にオーガニック流入を10%アップ、6か月で20%アップ

- 例:初月は広告クリック率改善、次月以降はCV数増加

このようにステップを区切ることで、外注先との認識のずれを防ぎ、改善サイクルを回しやすくなります。

レポーティングの頻度と内容を明記する

外注の成果を把握するためには、定期的な報告体制が欠かせません。契約書に以下を明示しておくと安心です。

- 報告の頻度:週次・月次など

- 報告内容:設定したKPIの数値、達成度、要因分析、改善提案

- 報告方法:レポート形式、オンライン会議、ダッシュボードの共有など

報告の基準を決めておくことで、成果の見える化が進み、改善のスピードも高まります。

KPI未達時の対応ルールを定める

どんなに準備を整えても、数値が未達となる可能性はあります。そのときの対応ルールを契約時に決めておくとトラブルを防げます。

- 修正回数や追加対応の条件

- KPI未達時の報酬調整や再交渉のルール

- 契約更新・解除の条件

こうした取り決めをしておくことで、公平性が保たれ、双方が納得感を持って業務を進められます。

外注契約は「成果を数値でどう評価するか」を中心に組み立てることで、後からのトラブルや不信感を避けられます。数値要件を明文化し、進捗確認や改善ルールを盛り込んでおくことが、健全なパートナーシップ構築につながるのです。

成果を正確に測るための運用と改善サイクル

数値目標を設定しても、そのまま放置していては意味がありません。外注を成功させるには、設定した指標を定期的に確認し、改善につなげる「運用サイクル」を回すことが重要です。ここでは代表的な考え方と、実務でのポイントを整理します。

PDCAサイクルを軸にする

成果測定で基本となるのは、PDCAサイクルです。

- Plan(計画):KGI・KPIを明確化し、外注先と合意する

- Do(実行):実際の施策を進める

- Check(評価):数値データを定期的に確認し、進捗を評価する

- Act(改善):分析結果をもとに、改善策を実施する

この流れを繰り返すことで、単発の施策に終わらず、継続的な成長が可能になります。

数値のブレを考慮する

外注の成果は必ずしも毎月一定ではありません。例えば、

- 季節やイベントによる需要変動

- 競合の施策強化による影響

- 広告媒体や検索エンジンのアルゴリズム変更

といった外部要因で、数値が上下することがあります。こうした変動要因をあらかじめ理解し、外注先と共有しておくことで「なぜ数値が下がったのか」という不安や不信感を避けられます。

複数指標での整合性をチェックする

単一の指標だけを見ていると、誤った判断につながることがあります。例えば、訪問者数が増えても問い合わせが増えていなければ、集客の質に課題がある可能性があります。

- 集客指標(流入数)とコンバージョン指標(CV数)の両方を見る

- コスト指標(CPA、ROI)も加えて総合的に判断する

このように複数の視点で成果を確認することで、真の改善点を見極めることができます。

競合や業界平均との比較を取り入れる

成果が良いのか悪いのかを判断するには、ベンチマークが欠かせません。

- 同業他社の数値や業界平均と比較する

- 競合分析ツールを使って検索順位や広告費用をチェックする

- 過去の自社データと比較して成長度を確認する

外注先の報告数値だけを見るのではなく、相対的な基準を持つことで、より客観的な評価が可能になります。

数値を設定することはスタート地点にすぎません。大切なのは、その数値を継続的に追い、変化の背景を読み取り、改善に活かす姿勢です。外注を「一度きりの依頼」とせず、改善サイクルを回し続けることで、長期的に成果を積み上げられるのです。

成果指標をもとに選ぶ“よい外注先”の見極め方

外注先を選ぶとき、多くの企業は「費用」や「実績紹介」だけで判断しがちです。しかし、本当に成果を出せるパートナーかどうかは、数値の扱い方に表れます。成果指標をどう設計し、どのように報告・改善につなげるかを見極めることで、信頼できる外注先かどうかを判断できます。

KPI設計力があるかを確認する

よい外注先は、依頼主が曖昧な目標を伝えたとしても、具体的なKPIに落とし込み提案できる力を持っています。

- 「売上を伸ばしたい」という要望に対し、「問い合わせ数を○件増やす」「CVRを○%改善する」といった数値に分解できるか

- 数値化が難しい業務でも、評価できる補助指標を提示できるか

こうした設計力がある業者は、戦略的に動けるため長期的な成果が期待できます。

実績を数値で示せるか

単に「多くの案件を担当しました」という抽象的な実績だけでは信頼性は不十分です。過去のクライアントワークで、

- 「検索順位を○位改善」

- 「問い合わせ件数を半年で○件から○件に増加」

- 「CPAを○%削減」

といった形で、成果を具体的な数値で示せるかを確認しましょう。実績を数値で開示できる外注先は、成果への意識が高く、透明性もあります。

レポートや分析ツールの活用力

成果を可視化するためには、報告体制も重要です。よい外注先は、

- 定期的なレポートを数値付きで提出しているか

- Google Analyticsやサーチコンソール、BIツールなどを使いこなせているか

- 単なる数値の羅列ではなく、改善提案や要因分析まで含めているか

といった観点で確認すると、データドリブンな業者かどうかを見分けられます。

数値未達時の対応力

成果が常に予定通りに進むとは限りません。その際に「なぜ未達だったのか」を分析し、改善策を提示できるかどうかが外注先の力量を分けます。責任逃れをする業者よりも、数値を正直に開示し、次の一手を提案してくれる業者を選ぶべきです。

外注先を選ぶときの決め手は、「費用の安さ」ではなく、「数値で語れる力」です。成果を指標で捉え、改善を前提に行動できるパートナーこそが、長期的に信頼できる外注先といえるでしょう。

よくある悩み・Q&A:数値目標を決めるときの落とし穴

数値目標を設定すれば外注の成果は見えやすくなりますが、現場では「目標が高すぎる」「指標が多すぎて管理できない」など、さまざまな悩みに直面します。ここでは実際によくある疑問と、その解決のヒントを紹介します。

Q1:数値目標が高すぎて達成できない場合はどうする?

数値目標はモチベーションを高める一方で、非現実的な数値を設定してしまうと逆効果になります。

- SMART目標(具体的・測定可能・達成可能・関連性・期限付き)を意識する

- 「短期で達成できる目標」と「長期的に目指す目標」を分けて設計する

- 業界平均や競合のデータを参考にして、実現可能性を確かめる

過度に高い数値よりも、着実に到達できる目標を積み重ねる方が成果につながります。

Q2:KPIが多すぎて管理が追いつきません

KPIを設定する際にありがちな失敗が「測りたい指標をすべて入れてしまう」ことです。数が増えると管理コストが増大し、結局どの指標も中途半端になりがちです。

- 最優先すべきKPIを2〜3個に絞る

- その他は補助指標として参考にとどめる

- 重要度に応じて重み付けをする

「限られた数を確実に追う」ことで、外注先との共有もシンプルになり成果も見えやすくなります。

Q3:外部要因で数値が変動してしまうのでは?

季節需要や市場動向、検索エンジンのアルゴリズム変更など、自社や外注先ではコントロールできない要因もあります。

- 外部要因が考えられる場合はレポートに必ず記録する

- トレンドや一時的な変動に惑わされず、3か月〜半年単位で平均値を確認する

- コントロール可能な範囲(改善提案、施策の質)と区別して評価する

外注にすべての責任を求めるのではなく、影響を受ける要因を整理しておくことで、トラブルを防ぎやすくなります。

Q4:外注先と数値を共有できない場合は?

「KPIを設定したのに、外注先が理解していない」「社内と外注先で基準がずれている」というケースも珍しくありません。

- 契約時にKPIを明文化して合意する

- 月次や週次の定例ミーティングで数値を共有する

- ダッシュボードや共有シートを用意して、誰でも数値を確認できる状態にする

透明性を高める工夫をすることで、双方の認識のズレをなくすことができます。

数値目標は外注の成果を客観的に可視化する強力なツールですが、設定や運用を誤ると「形だけの目標」になりかねません。現場でよくある悩みを理解し、あらかじめ回避策を組み込んでおくことで、数値目標が真に役立つものになります。

成果を伝える数値設計のフレームワーク例

外注に成果を求めるとき、「どんな数値をどう設定するか」に迷う方は多いものです。数値設計には明確な型を用意しておくと、依頼側・外注側の双方がスムーズに合意でき、成果管理が格段にしやすくなります。ここでは実務で役立つフレームワークを紹介します。

KPI設計テンプレートの活用

まずは、外注案件でよく用いられるシンプルなテンプレートを作っておくと便利です。

- 指標名:オーガニック流入数、CV数など

- 目標値:例)月間+20%増加、問い合わせ件数10件以上

- 測定方法:Google Analytics、広告管理画面、外注レポートなど

- 測定頻度:週次・月次

- 責任者/担当者:依頼側・外注側の双方を明記

このように表形式に整理して契約書や仕様書に添付すれば、曖昧さを排除できます。

フェーズ別に目標を分ける

大きな数値目標を一気に追うよりも、段階ごとに設定した方が現実的です。

- 短期(1〜3か月):アクセス数、クリック率、問い合わせ件数など即効性のある指標

- 中期(3〜6か月):検索順位改善、CVR改善、CPAの効率化など成果に直結する指標

- 長期(半年〜1年):売上増加率、LTV改善、リピーター率向上など持続的な成果

このようにフェーズを分けることで、外注先との進捗確認がしやすくなります。

成果連動型の報酬設計

数値設計を報酬と連動させることで、外注先のモチベーションを高めることも可能です。

- 基本報酬+成果インセンティブ方式

- KPI達成率に応じた追加報酬

- 長期目標(LTVやリピート率)が改善した場合のボーナス

ただし、数値偏重になりすぎないよう「品質」や「提案力」などの評価軸も補助的に入れるとバランスが取れます。

ダッシュボードでの可視化

数値を効果的に運用するには、常に見える化する仕組みが欠かせません。

- Google データポータルやLooker Studioでの自動レポート

- スプレッドシートでの共有ダッシュボード

- KPIごとにグラフ化し、達成率を一目で確認できる仕組み

可視化することで、依頼主・外注先ともに「いま何が順調で、どこに課題があるのか」を即座に理解できます。

外注は「契約時の数値設定」で成否の半分が決まるといっても過言ではありません。フレームワークを活用し、段階的な数値設計と見える化の仕組みを取り入れることで、双方にとって納得度の高い成果管理が可能になります。

数値目標をきっかけに「外注成果を本質的に高める」思考へ

ここまで紹介してきたように、外注を成功に導くためには「成果を数値で管理すること」が欠かせません。しかし、数値目標はあくまでスタート地点にすぎません。本当に外注の価値を最大化するためには、数値をきっかけとして、より本質的な改善や成長につなげていく思考が求められます。

数値で語れる関係性を築く

外注先とのやり取りを感覚や印象に頼るのではなく、数値をベースに議論できる関係性を築くことが大切です。定例会議やレポート共有を通じて「なぜ成果が出たのか」「どこに課題があるのか」を客観的に話し合えると、信頼関係はより強固になります。

数値だけでは見えない価値も重視する

外注の成果は、CV数や売上といった定量指標だけでは測れません。例えば、質の高い提案力や改善アイデア、トラブル時の柔軟な対応力などは、数値化が難しいものの大きな価値を持ちます。定量と定性の両面から成果を評価する姿勢が、長期的なパートナーシップを育てます。

改善を前提とした継続体制を作る

外注は一度契約して終わりではなく、改善を積み重ねるサイクルによって成果が大きくなっていきます。KPIの達成状況を確認し、次の施策へつなげる。さらに、目標が達成されたら新しい目標を設定し、次の成長段階へ移行する。この繰り返しが、外注の価値を持続的に高める秘訣です。

共に成長するパートナーとしての外注活用

最終的に理想なのは、外注先を「単なる作業委託先」ではなく、共に成果を追い、共に成長していくパートナーと位置づけることです。そのためには、数値で成果を明確にしつつ、改善提案や新しい取り組みも受け入れる柔軟な体制が欠かせません。

数値目標は、外注の成果を「見える化」するための強力な道具です。しかし、それを目的化するのではなく、本質的に成果を高めるための道標として活用することが大切です。数値を軸にした透明性のある関係を築き、改善と成長を重ねていくことで、外注は単なるコストではなく、事業成長を支える重要なパートナーへと変わっていくでしょう。